加藤研究室

「デバイスの機能設計と特性解析」

=自然は数学の“ことば”で書かれている=

研究目的

集積回路に代表されるようなミクロからナノ領域のサイズで動作する装置(デバイス)の新しい機能と設計技術の開発.

研究方法

研究の実証には,何にもまして装置(=デバイス)を試作して動作させることです.しかし,最初は「どのように動くのかが分からない・・!」のです.

そのようなとき,次の手順で研究が進みます:

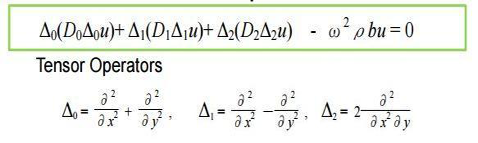

1)現象や装置の数理モデル化

2)数値計算による動作確認

3)試作方法

4)装置の動作確認と解析

そのようなとき,次の手順で研究が進みます:

1)現象や装置の数理モデル化

2)数値計算による動作確認

3)試作方法

4)装置の動作確認と解析

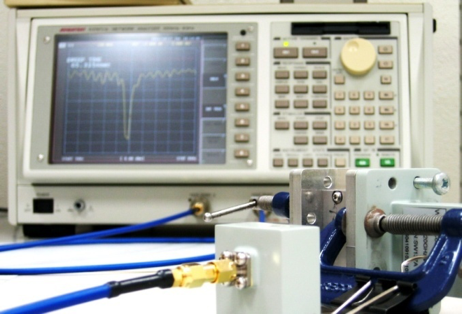

【研究例1】微小な試料の誘電率を共鳴現象を利用して測定

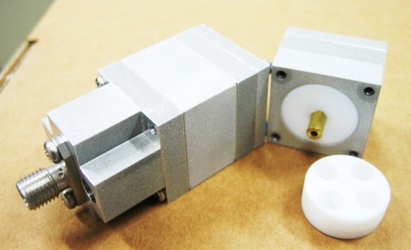

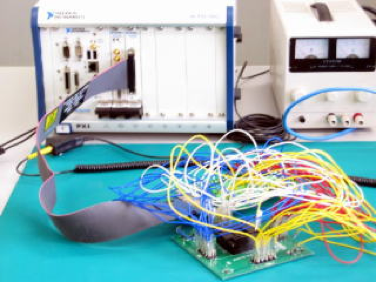

[試作した共鳴装置]

モデルの“共鳴”と同じものを実現できる装置を試作しました.

モデルの“共鳴”と同じものを実現できる装置を試作しました.

【研究例2】神経をLSIデバイスで実現

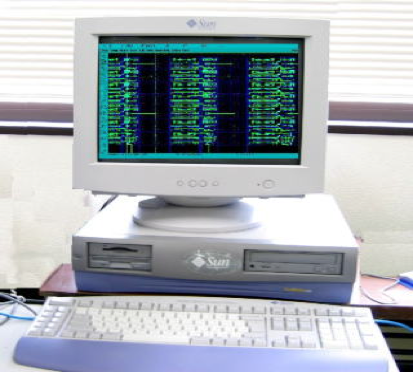

[レイアウト設計と動作確認]

コンピュータを使用した設定の様子.

コンピュータを使用した設定の様子.

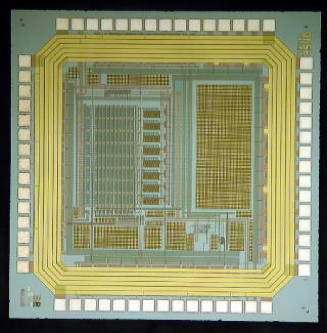

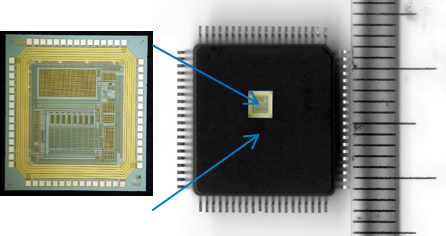

[試作したLSI]

試作したLSIはサイズが2.5mm角.内部は300nm程度の大きさの電子回路が並んでいます.

試作したLSIはサイズが2.5mm角.内部は300nm程度の大きさの電子回路が並んでいます.

[動作確認(測定)]

配線の塊のなかに試作したLSIが埋まっています.どうにか予想したように動きました.

配線の塊のなかに試作したLSIが埋まっています.どうにか予想したように動きました.

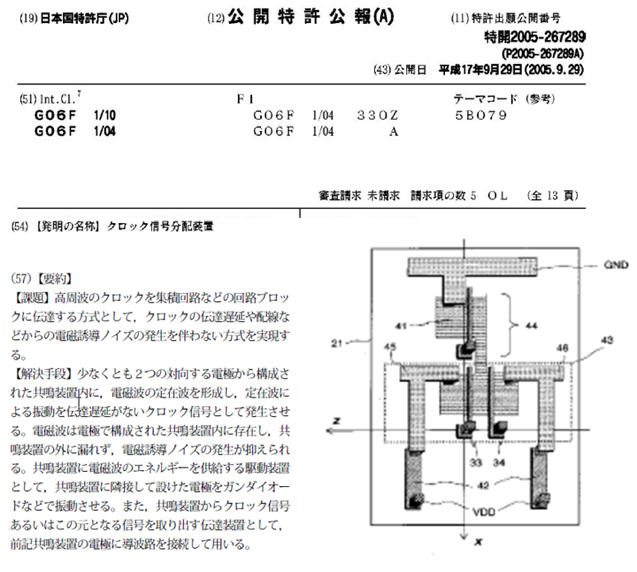

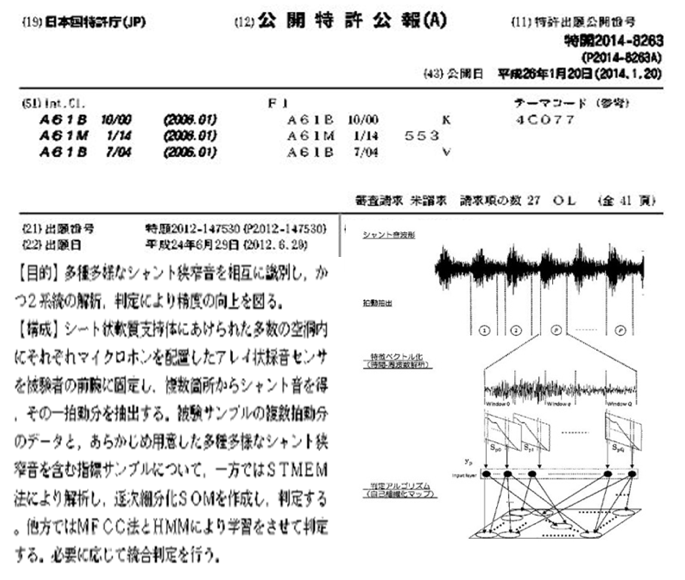

研究成果は特許などで社会還元

学術論文も大切ですが使ってこその科学技術です.その意味で企業などとの共同研究も重要ですが,ここでは特許を紹介します.

【共鳴を利用したクロック分配】

【音信号の高速な分類アルゴリズム】

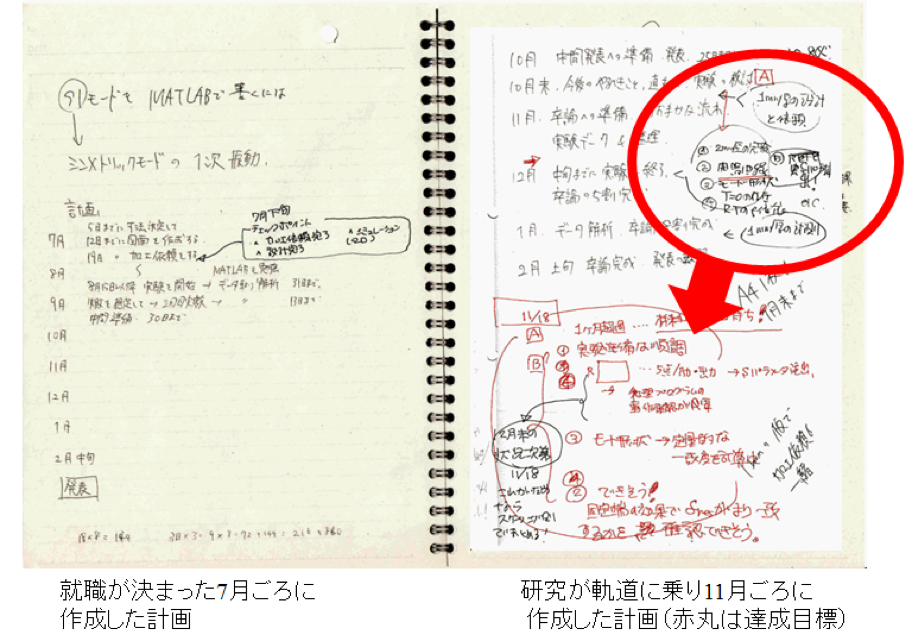

研究ノートでみる年間予定

ある学生の研究ノートに印されたほぼ1年の計画です.研究の進展により“やりたい事が満載“になっていく様子が分かります.赤丸は注目箇所です

さらに,レクリエーションも重要な行事です.

さらに,レクリエーションも重要な行事です.

教員から高校生へのメッセージ

物理や数理科学に興味があり将来新しい発明をしたいひとは,ナノシステムを電界や磁界などを利用して制御する技術を学ぶことが“ひとつ”です.もちろん,デカルトが言ったような王道ではないのですが,まだ誰も見たことのない新世界に通じているようです.